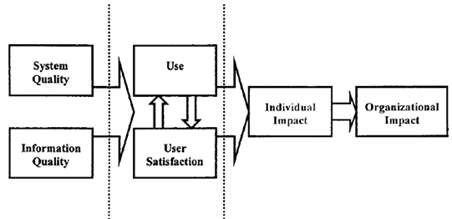

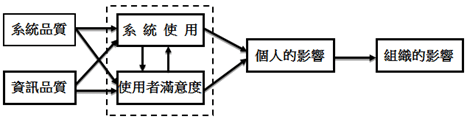

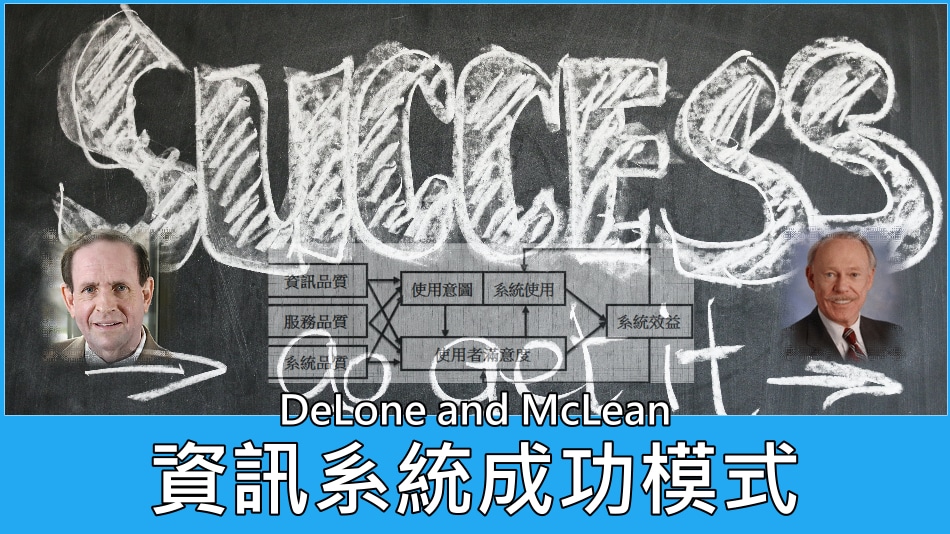

DeLone and McLean 資訊系統成功模式(Information Systems Success Model)

是由 DeLone 和 McLean 兩位教授在 1992 年提出的,用來評估資訊系統成功的框架

該模型定義了六個成功維度

系統品質:系統的技術性能和功能性

資訊品質:系統提供資訊的準確性、完整性和相關性

使用:系統的實際使用情況

使用者滿意度:用戶對系統的滿意程度

個人影響:系統對個人工作效率的影響

組織影響:系統對整體組織的影響和效益

這個模型後來經過改進,成為衡量資訊系統效能的經典框架

作者介紹

研究領域:資訊系統的有效性和價值評估

研究領域:資訊服務的管理、投資資訊系統

關鍵字

評估資訊系統、資訊技術、資訊品質、資訊系統的成功、服務品質、系統品質、資訊系統的使用效益、使用者滿意度

應用領域

Information Systems (資訊系統)

獨立變數

System Quality (系統品質)

Information Quality (資訊品質)

Service Quality (服務品質)

依變數

Individual Impact (個人影響)

Organizational Impact (組織影響)

User Satisfaction (使用者滿意度)

Use (使用)

Intention to Use (使用意向)

Net Benefits (淨效益)

動機與目的

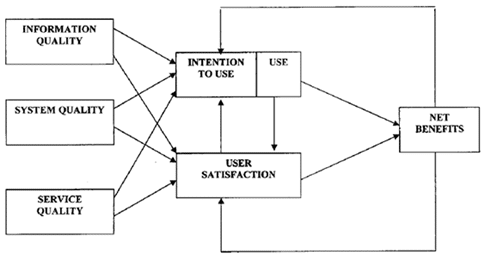

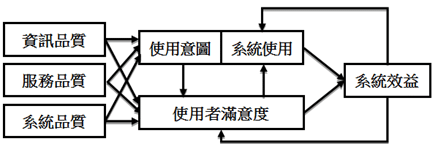

- D&M資訊系統成功模式雖然在1992年出版,但是基於理論經驗是在70年代

- 因應電子化商務的市場趨勢,在電子商務的領域下,資訊系統的有效性與成功的衡量,還必須加入資訊「服務品質」,提升服務品質可以為顧客(使用者User)帶來價值,有效的服務可以讓顧客更有效率的完成工作,增加顧客的生產力,因而建立信任與忠誠度,維持長期的關係

- 作者參考許多文獻認為服務品質與使用者滿意度息息相關,甚至以期望與實際感知的服務之間的差距來定義滿意度,所以在評估模型中可加入服務品質概念(Pitt, Watson & Kavan, 1995)。所以作者將服務品質的構念納入原模型中

- 原版1992:強調資訊系統上評估;修正版2003:加入人(使用者的)及服務的情境因子

作者主要參考文獻

- PZB (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988):所發展的服務品質構面,主要是針對以人為主的服務型態

- Larcker & Lessig, 1980:在資訊系統服務方面,應包括相關性、即時性、正確性、與格式等

- Baroudi & Orlikowski ,1988):最後整理出資訊服務功能的使用者滿意度 (User Satisfaction of Information Service Function, USISF)三個構面為使用者知識與投入、資訊產品品質、對處理人員與服務的態度。認為USISF量表亦適用於網路環境,故將USISF併入檔案管理作業資訊系統之評估項目中是合適的

- Kettinger & Lee ,1994:將 SERVQUAL與USISF問卷連結與合併,結論認為應將資訊服務中的SERVQUAL有形構面去除,再加入USISF的資訊產品品質、使用者知識與投 入、對處理人員與服務的態度三個構面

- Pitt, Watson & Kavan, 1995與Waston & Kavan, 1998:進行資訊系統服務品質的調查,發現若改變資訊部門人員的態度、改變資訊系統使用者的態度、設定資訊人員能提供的期望服務、改善與顧客之間的溝 通以及改善資訊系統的服務將會提昇資訊系統的服務品質。資訊系統若是以顧客以及使用者特性為導向,將會有效改善資訊系統的服務品質

Service Quality服務品質運用SERVQUAL量表

SERVQUAL量表也稱為PZB模式 (服務品質概念模式)

- Information system has up-to-date hardware and software (tangible)

- 中文:資訊系統具有的最新硬體和軟體 (有形性)

- 補充:以實體代表服務;實體設施,人員和書面資料等外觀

- Information system is dependable (reliability)

- 中文:資訊系統是可靠的 (可靠性)

- 補充:傳遞承諾;可信賴且正確的執行所承諾之服務能力

- Information system employees give prompt service to users (responsiveness)

- 中文:資訊系統的供應商提供即時的服務給使用者 (回應性、反應性)

- 補充:樂意幫忙;願意幫助顧客並提供迅速的服務

- Information system employees have the knowledge to do their job well (assurance)

- 中文:資訊系統的供應商擁有的知識能做好他們的工作 (保證性、確實性)

- 補充:激發信任與信心;員工的知識和禮貌以及他們激發顧客之信任與信心的能力

- Information system has users’ best interests at heart (empathy)

- 中文:資訊系統具有對使用者同理心 (同理心)

- 補充:給予顧客個別化的對待;關心給予顧客個別關懷—客製化

Information Systems Success Model (DeLone & McLean 1992)

Updated Information Systems Success Model (DeLone & McLean 2002, 2003)

構面與構念定義

該構面與構念的定義以電子商務成功指標 (E-Commerce Success Metrics)為主

系統品質 Systems quality

- 背景

- 在網際網路環境下,測量電子商務系統所需的特性。

- 1992 構念

- 資料正確性(Data accuracy)、資料通用性(Data currency)、資料庫內容(Database contents)、易用性(Ease of use)、易學性(Ease of learning)、方便存取(Convenience of access)、人為因素(Human factors)、使用者實際需求(Realization of user requirements)、系統功能與特性的實用、有用性(Usefulness of system features and functions)、系統正確性(System accuracy)、系統靈活度(System flexibility)、系統可靠性(System reliability)、系統精準度(System sophistication)、系統整合性(Integration of systems)、系統效率(System efficiency)、資源利用性(Resource utilization)、回應時間(Response time)、轉換時間(Turnaround time)

- 2003 構念

- 適應性(Adaptability)、可用性(Availability)、可靠性(Reliability)、回應時間(Response time)、易用性(Usability)

資訊品質 Information quality

- 背景

- 測量電子商務網頁內容的問題。

- 1992 構念

- 重要性(Importance)、相關性(Relevance)、有用性(Usefulness)、資訊量(Informativeness)、可用性(Availability)、方便使用(Usableness)、易懂(Understandability)、易讀(Readability)、清晰度(Clarity)、格式化(Format)、出現(Appearance)、內容(Content)、正確的(Accuracy)、精準的(Precision)、簡潔的(Conciseness)、充足的(Sufficiency)、完整的(Completeness)、可靠的(Reliability)、通用的(Currency)、即時性(Timeliness)、唯一性(Uniqueness)、相似性(Comparability)、量化性(Quantitativeness)、客觀性(Freedom from bias)

- 2003 構念

- 完整性(Completeness)、易懂性(Ease of understanding)、個人化(Personalization)、相關的(Relevance)、安全性(Security)

服務品質 Service quality

- 背景

- 由服務供應商提供全面的支援,適用於無論是否支援資訊部門、新的組織單位、外包給ISP業者。

- 服務品質的重要性最有可能超過以前現有使用者與較差的使用者支持將會轉化為失去的客戶和銷售損失。

- 1992 構念

- PZB量表構念是以SERVQUAL量表:有形性(Tangible)、可靠性(Reliability)、回應性(Responsiveness)、保證性(Assurance)、同理心(Empathy)

- 2003 構念

- 保證性(Assurance)、同理心(Empathy)、反應性(Responsiveness)

使用量 Use

- 背景

- 從使用者瀏覽一個網站行為

- 1992 構念

- 使用量/使用時間(Amount of use / duration of use):查詢量(Number of inquiries)、連結時間(Amount of connect time)、功能使用量(Number of functions used)、瀏覽紀錄量(Number of records accessed)、存取頻率(Frequency of access)、需求請求頻率(Frequency of report requests)、產生回報量(Number of reports generated)、系統使用費(Charges for system use)、使用規律(Regularity of use)

- 使用者是誰(Use by whom)、自己與別人(Direct vs. chauffeured use)

- 二進制使用(Binary use):使用與不使用(Use vs. nonuse)、實際與報導(Actual vs. reported)

- 使用性質(Nature of use):使用意圖(Use for intended purpose)、使用適當(Appropriate use)、資訊使用類型(Type of information used)、使用目的(Purpose of use)

- 使用層級(Levels of use):一般與特定(General vs. specific)、經常使用(Recurring use)、制度化與習慣化(Institutionalization / routinization of use)、報告驗收(Report acceptance)、使用機會的比例(Percentage used vs. opportunity for use)、自願使用(Voluntariness of use)、使用動機(Motivation to use)

- 2003 構念

- 使用性質(Nature of use)、導航模式(Navigation patterns)、瀏覽數(Number of site visits)、執行交易數(Number of transactions executed)

使用者滿意度 User satisfaction

- 背景

- 從使用者在操作網站行為(涵蓋整個使用者體驗週期)。

- 1992 構念

- 詳細滿意度(Satisfaction with specifics)、整體滿意度(Overall satisfaction)、單一評估(Single-item measure)、多項評估(Multi-item measure)

- 資訊滿意度(Information satisfaction)

- 資訊需求與獲得之間的差異(Difference between information needed and received)、令人愉快(Enjoyment)、軟體滿意度(Software satisfaction)、決策滿意度(Decision-making satisfaction)

- 2003 構念

- 重複購買(Repeat purchases)、重複瀏覽(Repeat visits)、使用者調查(User surveys)

淨效益 Net benefits

- 背景

- 必須確定每個電子商務投資的背景和目標。

- 是最重要的因素,使用者會直接影響電子商務網站的供應商、員工、企業、市場、產業、經濟、社會。

- 1992 構念

- 應用程序組合(Application portfolio):範圍與適用性(Range and scope of application)、關鍵應用數量(Number of critical applications)、降低營運成本(Operating cost reductions)、減少員工(Staff reduction)、整體生產率提高(Overall productivity gains)、增加營收(Increased revenues)、增加銷售(Increased sales)、增加市場占有率(Increased market share)、增加利潤(Increased profits)、投資報酬(Return on investment)、資產報酬(Return on assets)、營運支出至收益淨額比例(Ratio of net income to operating expenses)、成本/效益(Cost/benefit ratio)、股票價(Stock price)、增加工作量(Increased work volume)、產品品質(Product quality)、達到目標貢獻(Contribution to achieving goals)、服務有效性(Service effectiveness)

- 2003 構念

- 節約成本(Cost savings)、擴大市場(Expanded markets)、增加額外銷售(Incremental additional sales)、降低搜尋成本(Reduced search costs)、節省時間(Time savings)

組織影響 Organization Impacts

- 1992 構念

- 與淨效益(合併)

個人影響 Individual Impacts

- 1992 構念

- 理解性(Information understanding)、易學的(Learning)、準確解釋(Accurate interpretation)、資訊體悟(Information awareness)、資訊回收(Information recall)、問題識別(Problem identification)

- 決策效果(Decision effectiveness)

- 決策品質(Decision quality)、提高決策分析(Improved decision analysis)、決策正確性(Correctness of decision)、獲得決策的時間(Time to make decision)、決策信心(Confidence in decision)、決策參與(Decision-making participation)、提高個人生產力(Improved individual productivity)、決策變化(Change in decision)、使管理層採取行動(Cause management action)、任務績效(Task performance)、品質規劃(Quality of plans)、個人權力影響(Individual power or influence)、資訊/系統個人評估(Personal valuation of I/S)、交付資訊意願Willingness to pay for information

- 2003 構念

- 與系統品質、資訊品質、使用量(合併)

參考文獻

- Information Systems Success The Quest for the Dependent Variable (1992)

- SERVQUAL:A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality (1985)

- A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research (1998)

- The DeLone and McLean Model of Information Systems Success A Ten-Year Update (2003)

The DeLone and McLean Model of Information Systems Success A Ten-Year Update論文中,關於Individual Impact 和 Organizational Impact合併為Net Benefits的原文如下:

Conversely, as discussed earlier, it appears more parsimonious to combine “individual” and “organizational impacts” into a single variable, “net benefits.” This new variable, “net benefits,” …..

與您對於個人影響 Individual Impacts的說明有點出入,是否為我對於其餘內文的理解不夠了

2003的論文,Individual Impact 和 Organizational Impact 有以下幾點相關描述:

理解是否正確呢?